Subir el Pico Turquino

Alejandro Cernuda, Alcorcón: 11/6/2024

Vámonos al carajo, me dijo Javier Castro y yo le dije al director de la escuela secundaria de mi pueblo que se buscara otro profesor de física. Íbamos a subir el pico Turquino -la montaña más alta de Cuba-, pero todavía no lo sabíamos. Era sólo una escapada al oriente del país, con el objetivo de pasar unos días por ahí, sin ninguna razón. No puedo asegurar en qué momento surgió la idea o si fue necesidad de huir de algo o sólo parte de una corriente aventurera que nos enfermaba por esa época.

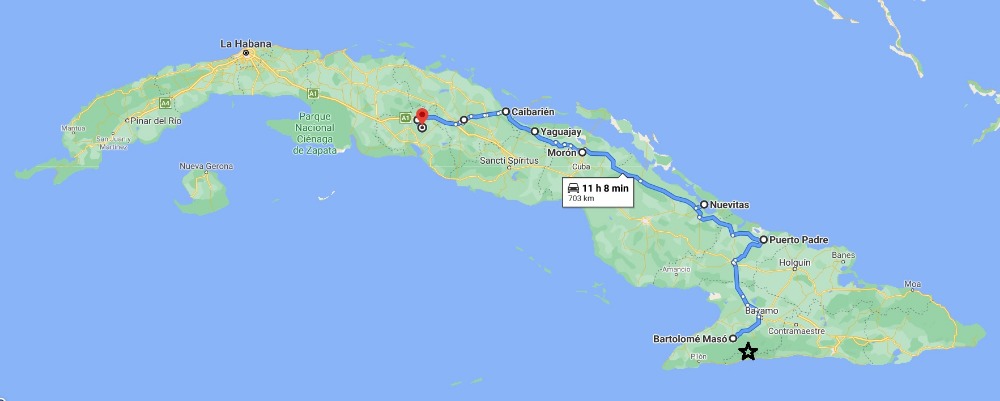

Salimos a la autopista, a hacer autostop. Javier comentó que podríamos intentar irnos por el norte. Buscar algún transporte hasta Santa Clara, luego a Caibarién, Yaguajay, Morón, Nuevitas y Puerto Padre. No era el recorrido más rápido, pero sí el menos conocido y mucho más pintoresco que la inexpresiva autopista. ¿No era eso lo que andábamos buscando? Cuba es un país que, aunque pequeño, pocos nacionales pueden alardear de conocerlo más o menos bien. La situación ha sido, digamos que complicada en los últimos años y la gente viaja poco y raras veces por el gusto de viajar. Recuerdo una frase de aquellos años: Si quiere conocer Cuba viaje al extranjero.

Nuestra decisión, tal vez tomada muy a la ligera, nos demoró el viaje más de lo esperado, y nos hizo subir a 48 camiones en la misma cantidad de horas antes de llegar a Puerto Padre. Por el camino degustamos de interesantes paisajes, como el de un hotel en un lago con nenúfares - ¿tal vez en Sancti Spíritus? -, al que, por supuesto, no entramos; conocimos gente pintoresca; hablamos de las mismas cosas de siempre: ajedrez y literatura; y fuimos casi devorados por los mosquitos una madrugada a las afueras de Nuevitas. Bueno, nunca había visto mosquitos capaces de picar por encima del vaquero ni recuerdo haber matado al menos diez con cualquier manotazo, tal vez por eso lo recuerdo bien.

Camino al Turquino

Fue en esas 48 horas de viaje donde nació la idea de subir al Pico Turquino. Cuando llegamos a Puerto Padre había tomado tal fuerza que no recordábamos – aún no lo recuerdo- otro motivo de nuestro periplo al oriente del país. No teníamos dinero. Tratamos de vender alguna ropa; pero sólo conseguimos dejarla a comisión y nos fuimos con casi nada. Ni siquiera descansamos más de una noche luego del agotador viaje de dos días por la carretera norte. Sin saber tampoco mucho el camino exacto, terminamos durmiendo en las afueras del pueblo de Masó. A la mañana siguiente descubrí que había pernoctado en un punto ciego en el medio de un cruce de caminos, en pleno uso del peligro, sólo necesitaba el volantazo de algún camionero trasnochado para que no viéramos la luz del próximo día. Esta situación peligrosa, a la que nos expusimos sin saberlo, fue ganando relevancia a partir de la toma de conciencia, pero en aquel momento la dejamos pasar sin recriminarnos, ante el peligro mayor de no encontrar un café caliente.

Desde aquel pueblo de Bartolomé Masó comenzamos a subir la Sierra del Turquino por el lado de la provincia Granma. Otra vez era el camino más largo, desconocido y tal vez pintoresco, me advirtió Javier. Ninguno de los dos contaba con la posibilidad luego real de que podíamos perder el rumbo en aquellas montañas. El viaje que en nuestra mente se dibujaba como unas horas de camino se convirtió en todo un día con su noche en el que la desesperación y el hambre se turnaban, como el ánimo en nosotros para seguir adelante por donde mejor nos parecía. Javier se dejaba caer prácticamente por las pendientes mientras yo le gritaba que me esperara y en otras ocasiones era lo contrario. Yo tenía un par de botas, altas y sofisticadas, de las que usan los empleados de la empresa eléctrica y la caminata se convirtió en una guerra por arrancarse los pedazos entre mis pies o sus suelas.

Nos perdimos. Cuando comenzó a caer la noche tuvimos la suerte de encontrarnos con uno de esos espectros. Un guardabosques de aspecto fantasmal, con caballo y ropa de campaña, quien, sin hablar media palabra, ni preguntarnos nada, nos conminó a seguirlo hasta un campamento donde tres o cuatro hombres convertían la arquitectura concebida para una escuela en el campo en una mezcla de cuartel militar y batey aborigen.

El jefe, un hombre negro y flaco, se sentó frente a nosotros con un jarro que contenía tres litros de café y una bandeja de plátanos hervidos. No se sorprendió con nuestro interés de subir el pico Turquino. Meditó en silencio unos segundos y luego nos dijo: Pueden dormir en esa cama. Mañana uno de mis hombres los llevará hasta el Paso del Cadete y de ahí pueden seguir solos. Nada más de aquella noche, excepto el frío.

A la mañana siguiente fue como nos dijo el capitán de guardabosques. Uno de aquellos hombres fantasmales, silenciosos, nos llevó hasta el Paso. En algún momento nos mostró al otro lado de un valle la montaña más alta de Cuba, camuflada por las nubes. Allá, esa es la loma, fueron sus únicas palabras. Javier y yo no tuvimos más problemas en encontrarnos en poco tiempo junto al busto de José Martí que marca el punto más alto de la isla.

Las nubes, que ahora estaban abajo y no arriba, no dejaban ver nada del paisaje y, además, lo que para nosotros era una hazaña quedó empañada por la presencia de una treintena de niños que habían subido por el lado de Santiago de Cuba. El lado fácil, pensamos a modo de consuelo.

No estuvimos más de cinco minutos en esa altura privilegiada, no hicimos ningún voto o promesa. Comenzamos un descenso en el que al principio quisimos deshacernos de aquellos estudiantes, y lo logramos, hasta que nos encontramos con el paisaje de un caserío donde las mujeres cantaban y lavaban en el río y dos o tres chiquillos desnudos correteaban entre cerdos y gallinas. El caserío estaba al borde de una carretera tan pintoresca por la proximidad del mar como vacía e inútil pues ya no llevaba a ningún sitio o había otras mejores rutas. Entonces, en tal desesperanza, aquellos estudiantes, con su camioncito de barandas altas, se convirtieron en nuestra luz al final del túnel. Tampoco hubo que pedirlo mucho, pues para todos estaba claro que dejarnos allí era como esa condena de piratas que dejan abandonado al traidor en una isla. Fuimos a parar al campismo de Río la Mula, donde resolvimos una habitación por un par de noches, para recuperar fuerzas.

Nuestra falta de dinero nos obligó a seguir viaje hasta Baire con los estudiantes. Llegamos también de noche a este pueblo. Recordé que un tiempo atrás el juego de la guija me había advertido que iba a encontrar esposa en aquel lugar. Sin embargo, no se personó ninguna dama de mi condición. Sí lo hicieron dos agentes de transporte en bicicleta que por aquella época se dedicaban al servicio de llevarte por tres pesos hasta la terminal. Desde donde hicimos, supongo, porque no recuerdo, viaje sin contratiempo hasta Puerto Padre. Allí tuve que esperar unos días pues mi ropa aún no se vendía y por tanto me era imposible regresar a Cienfuegos. Cuando logré volver - ¿Se vendió la ropa o Javier consiguió algo de dinero? -, al otro día recuperé mi trabajo como si nada de esto hubiera pasado; tanto así que, hasta hoy, o tal vez por aburrida de contar, poca gente sabe esta historia.